誠心誠意、頑張っていきます。

国内外ともに政情の不安定が続いていますが、香川県政においても様々な課題が山積しています。 今年においても、喫緊の課題である人口減少対策や県内経済の活性化、災害対策をはじめ医療や教育などの課題に対し、前向きに県政を推し進めていかなければなりません。 小子化や人口減少による人手不足は非常に深刻です。香川県の人口はとうとう92万人を切りました。出生率の低下や若者の県外流出は非常に深刻です。子育て支援のほか、企業誘致や雇用の確保などには更なる強力な政策の遂行が求められます。 災害の少ない穏やかな気候と勤勉でまじめな県民性など香川県の優れた資源を生かし大いに盛り上げたいところです。 学校教育に関しては、一人ひとりの個性を尊重し、個人の持つ特質や優れた技能を生かせる教育が求められています。 また、不登校への対応や中高一貫校の設置も喫緊の課題です。 国際線旅客数で中四国首位となった高松空港は現在、定期チャーター便を含め5路線で週33往復が就航していますが、更に国際線ターミナルビルの増改修が計画されており、今後、更なる新規路線開設が期待されています。 インバウンド(訪日客)拡大による県経済の一層の活性化に期待がかかっています。

県民の食を支える県内農業は、耕作放棄地の増加など課題は多いが、美味しく質の良い米、野菜、果物など素晴らしい特徴を持っています。優れた面を生かし香川らしい農業を確立していかなくてはなりません。 森林・林業については先人によって植えられたヒノキなどが成長し伐採期を迎えており、早く県内に加工流通の体系を整えて、林業を盛り上げて、農山村地域を活性化しなくてはいけません。 この地は美しい森と緑に包まれた農業の盛んな地域ですが、今後もこうした誇れる自然や伝統・文化を後世まで残していく責任が私たちにはあると強く感じました。

9月議会(令和7年9月19日〜10月14日)

インターネット中継にて、本会議質問と常任委員会審議が、動画でご覧いただけます。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/gikai/

9月定例県議会は10月14日閉会しました。財政調整基金など財源対策用基金への積立や、サンポート高松で予定されていたプロジェクションマッピングを見直し、クリスマスマーケット開催を盛り込むなどの2025年度一般会計補正予算案など、当初提案7議案を原案通り可決しました。 追加提案の人事案件11議案に同意、●私学助成の充実強化●地方の中核産業の脱炭素化への支援●訪問介護の基本報酬の早急な見直し●加齢性難聴者の補聴器購入への公的支援●障害のある子どもの公的給付の所得制限の撤廃●公立小中学校の体育館への空調設備の整備促進、などの意見書6議案も可決されました。

日本で最も美しい村指定地であるまんのう町島ヶ峰で9月20日「そば花見会」が開かれました。地元有志により栽培された5.0haのそば畑には白いそばの花が満開で、その美しさに訪れた多くの人々から感嘆の声があがっていました。

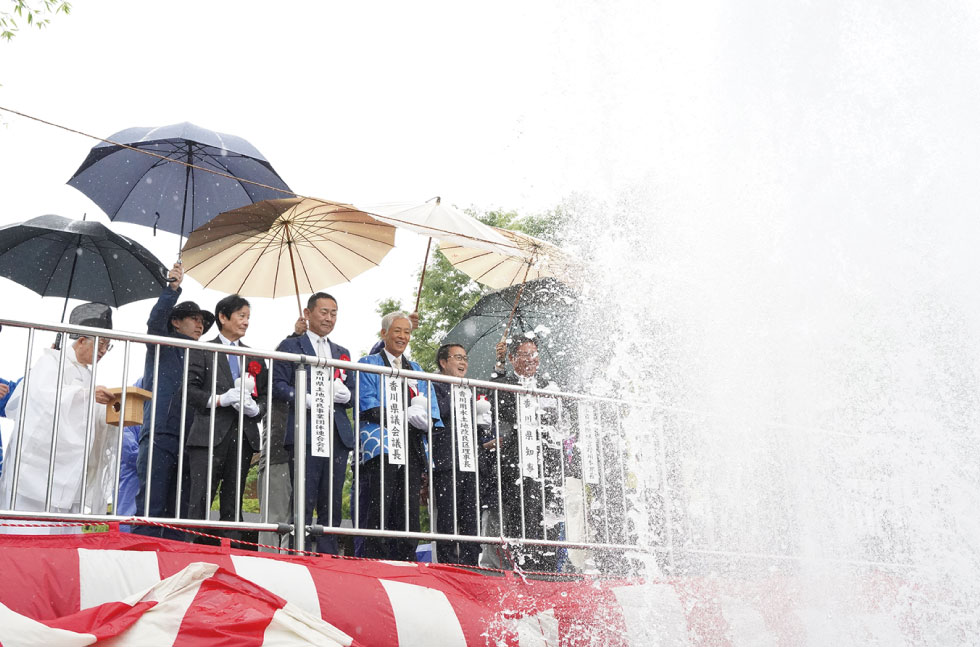

香川用水は、6月11日から農業用水の取水量が前日までの約3倍に増量され、讃岐平野は一斉に田植えが本格化します。 今年も、池田知事や谷久県議会議長等の参加のもと、配水の安全と豊穣の秋を迎えられるよう祈願するとともに、水への感謝の気持ちを新たにするため、香川用水水口祭が6月11日午前10時より三豊市財田の香川用水記念公園で斎行されました。